人材不足の情シスがGaroon✕kintoneの活用で 全社の業務改革を成し遂げた方法

2024.12.17

通常業務をこなすのに精一杯の情報システム部門でも、全社の業務改革に手を広げる方法はあるのだろうか?サイボウズが2024年11月7~8日に開催した「Cybozu Days 2024」のセッション「人材不足の情報システム部門が自部署の業務改善から始めるGaroon✕kintoneでの全社改革ストーリー」で紹介されたISSリアライズの事例を紹介する。

情報システム部門にIT人材を十分に確保できない企業は多い。少ない人数で通常業務のみならず業務改善も推し進める方法はあるのだろうか?2025年に創業105年を迎える加工製品商社で従業員数約400名のISSリアライズ。その情報システム部門は営業出身者による2名体制で、ITスキルも人手も不足していた。通常業務を行うことで手一杯であり、業務改善に手を出す余裕はどこにも無かった。

そんな同社の情報システム部門は、サイボウズのグループウェア「Garoon」とノーコード開発ツール「kintone」を使い、同部署の通常業務の7割を削減。浮いた時間で関連部門や営業部門の業務改革に次々と成功。これが評価されて2024年にはGaroonとkintoneが全社利用されるまでになっている。その業務改革の道のりを見ていこう。

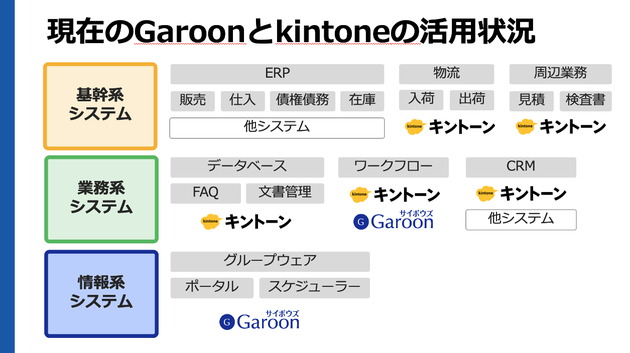

現在、ISSリアライズはGaroonとkintoneを全社的に利用

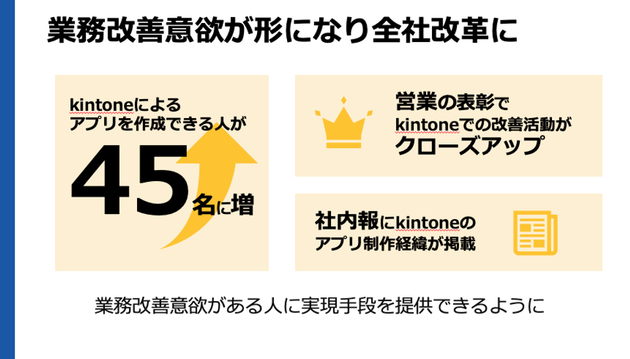

2024年のISSリアライズでは、Garoonとkintoneが業務の多くを担っている。Garoonは業務を進めるのに必要なアプリケーションがあらかじめ用意されているグループウェアだ。主にスケジューラーや社内ポータルとして機能しており、情報の発信や収集、他システムへの入り口として利用されている。kintoneはデータベース型のノーコードツールだ。基幹システムの周辺や各部署に必要な業務に幅広く利用している。文書管理から使い始め、基幹システムの周りも担うまでになった。45名のkintoneアプリを開発できる人材と情報システム部門を中心に、さまざまな業務改善に利用されている。2つのサイボウズ製品は今や同社にとってなくてはならない仕組みだ。

これほどのシステムを管理しているので、同社の情報システム部門はさぞやIT人材が豊富かと思いきや実情は異なるものだった。

非IT人材で構成される情報システム部門に、業務改善の余裕なし

ISSリアライズの情報システム部門は営業からの異動者で構成されており、実働は2名と少人数。異動直後の西脇氏はITの素人であり他の業務と兼務もしていたため、社内からの問い合わせ対応やオンプレミスシステムの管理など、情報システム部門の通常業務を回すだけで精一杯だった。現場から業務改善要望を受けても対応できず、ほとんどを断らざるをえなかった。「ネットワークが繋がらない」「パソコンが動かない」などに対応するだけで日が暮れる...。変化の先頭に立って会社全体を良くするような「攻めの情報システム部門」に転じたかったが、実際にはボトルネックになっていた。

kintoneでの全社改革案は却下されるも、自部署の業務改善は許可

「攻めの情報システム部門」に転じるために何らかのシステムで業務改善をしたいと思ったが、現実は人・時間・お金などあらゆるリソースが不足していた。自身の開発力を上げるにも学ぶための時間が足りず、外注でシステムをつくるには多大なコストが必要だった。そうして作り込んだシステムは現場の要望を反映したくても小回りが効かないというデメリットもあった。

リソース不足で諦めるのはどうしても避けたかった西脇氏は、「ITの素人である自分が使える業務改善ツール」を探し始め、ノーコードツールやSaaSを知ることになる。さまざまな業務改善の要望に応えたいことや、そのためのスキルを身につけたかったので、単一業務に特化したSaaSは選択せずノーコードツールを利用したいと考えた。こうして見つけたのがkintoneだった。「イベントに参加し、kintoneと出会いました。kintoneを見つけた時はこんな便利なツールが!?と、とにかくワクワクしていました!」西脇氏のkintoneとの出会いの瞬間の気持ちである。

西脇氏はその思いを抱えたままkintoneによる全社改革を提案する。「業務改善意欲が高い社員に実現手段を用意しよう」という内容だったが、当時の説明では具体的なkintoneの導入効果を伝えきれず、あえなく却下された。会社は全社導入を退けたものの、西脇氏の業務改善への貢献意欲あふれる姿に、情報システム部門内でのkintone利用を許可してくれた。

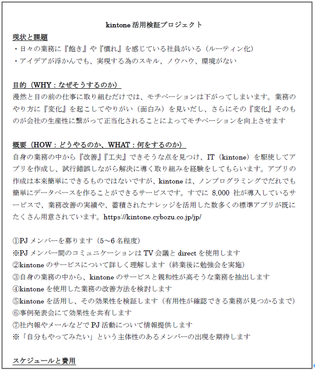

当時、西脇氏が提出した企画書。

kintoneの全社導入を提案するも会社にとって未知のツールのため却下された。

情報システム部門が受けつける問合せをkintoneの活用で97%削減

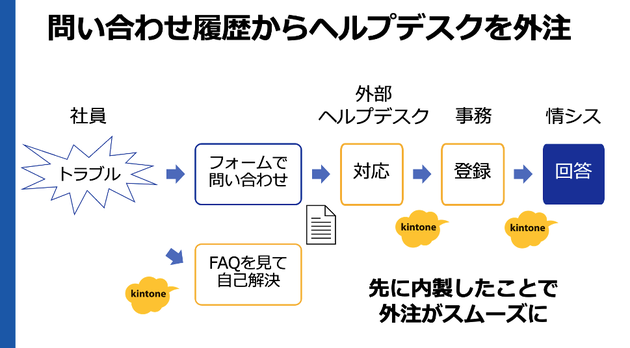

西脇氏が最初にkintoneで行ったのは自身の業務の7割を占めていた問い合わせ対応の改善だった。同業務は月に約200件ほど発生していた。電話で問い合わせを受けて返答するのだが、対応内容のノウハウが共有しにくく、人により回答が異なる状態だった。また、何度も同じ問合せに答える必要もあった。

そんなある日、西脇氏はデータベースツールであるkintoneに問い合わせの内容と対応の結果を蓄積しFAQとして使うことを思いつく。最初は自分でkintoneに問合せの詳細を記録していたが、入力が得意な事務員に記録を任せると蓄積数は瞬く間に増えていった。たまった回答を社内に公開すると、他者の事例を読んで問題を自己解決する社員が登場。問合せ件数は減少した。

その後、ヘルプデスクを請け負う会社に外注。この時点で1,000件以上の記録があったので、スムーズに外注することができた。社員にしか分からない問い合わせは二次対応者である事務員へ、それでも解決しない場合は総合職に引き継がれるしくみを構築した。かくして総合職が応じる社内問合せ業務は月に約200件から5件に減り97%もの問合せ対応を削減。これは情報システム部門の業務が大幅に改善されたことを意味した。

グループウェアを、管理コストの低いGaroonに変更

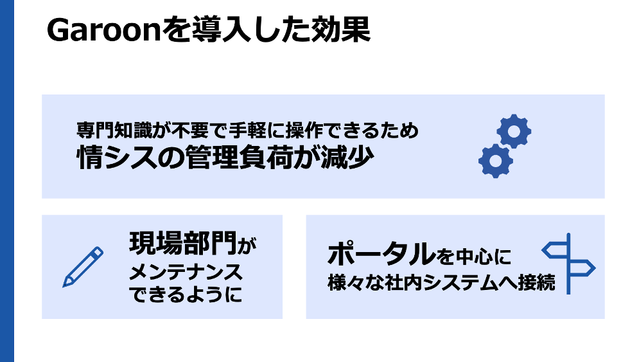

以前の同社はグループウェアの「Notes」を利用しておりその管理業務には相当の工数を割いていた。同ツールがサポート終了となることをきっかけにリプレイスを検討。Microsoft 365も比較検討したが、 管理コストが高く人材不足の中で使いこなすのが難しいと判断した。

Garoonは専門知識が不要で誰にでも手軽に操作できるため、導入後は管理権限の一部を現場に委譲し現場がメンテナンスできるようにした。またポータル機能を使い、全社システムへの入り口として色々なシステムにGaroonから接続できるようにした。かくして情報システム部門のグループウェアを管理する負荷は減少した。

守りの業務が7割減少し、新しい施策が可能に

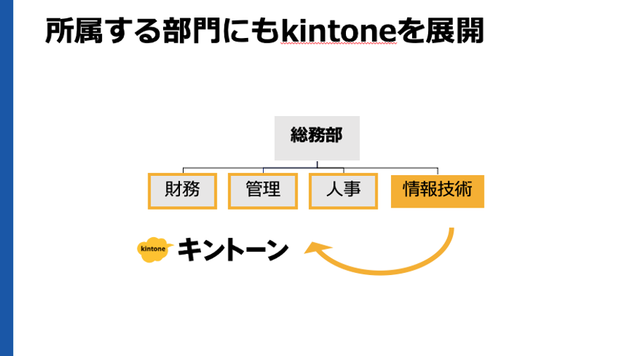

kintoneとGaroonの活用により情報システム部門の守りの業務が7割も削減され新しい施策を行う余白が生まれたので、情報システム部門が所属する総務部の他のセクションとコミュニケーションをとる機会を増やし、彼らの困りごとをkintoneで改善していった。かくしてkintoneは総務部全体に横展開された。

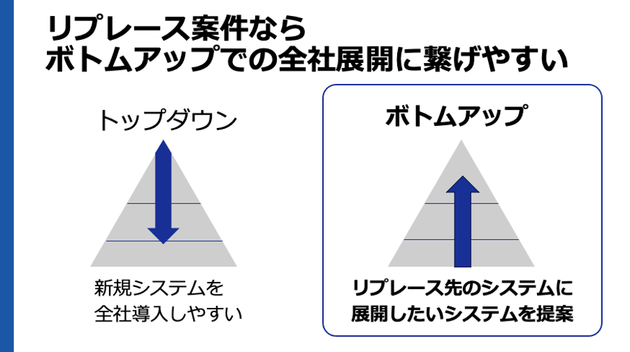

ボトムアップでツールを全社導入する絶好の機会は「リプレース」

製品加工商社であるISSリアライズの直接部門は社員の7割が所属する営業だ。ここにkintoneを展開するには、稟議で導入による費用対効果を示す必要がある。そのうえ経営陣にとって得体のしれない新システムの提案なので通りにくい。「やりたい」では通らないのだ。それに比べて既存システムのリプレース案件は通りやすい。リプレースは経営陣にとって「やらないと仕方ないもの」だからである。西脇氏は、営業にとって必須の「見積管理システム」をリプレースする機会にkintoneを提案し、やりたいことを、会社としてやるべきことに変えた。

kintone導入の背中を押したGaroonの存在

また、Garoonの存在もkintone導入の追い風となった。全社員が利用するGaroonポータル内に、kViewerを使って、kintoneの情報を掲載していた。既に多くのkintoneで作成したデータベースが流通していたので、いつの間にか営業にとってkintoneが目新しいツールではなくなっていたのである。

大好評の「対面開発」

西脇氏がkintoneを提案する際に使った手法が「対面開発」だ。打ち合わせの最中に、受け取った要望を「kintoneだとこんな感じでできますね」とどんどん形にしていった。目の前で要望が叶えられる様子を見た営業マネージャーらは驚き、西脇氏はまるで凄いエンジニアに贈られるような称賛を受けた。

開発における「要望の受け入れ基準」の設定が、営業の満足度をあげた

だが、開発していく中で、それぞれが盛り込みたい機能の要望が殺到した。対面開発の影響で「やりたいことができそう!」と良いイメージが広まったからである。しかしkintoneといえど全ての要望を実現できるわけではない。西脇氏は要望の受け入れ基準を作成し、その中で良い物を開発することを提案する。

開発に対する要望の受け入れ基準

- kintoneの標準機能を使って実現できるか

- 標準機能で実現できない要望は、選択肢(代替案)を提供し選んでもらう

開発における要望受け入れ基準を設定したことは効果的だった。情報システム部門が要望に対して「できない」とは言わず、できる方法や代替案を提示してくれるので、営業マネージャーはその選択肢の中から自分たちで進む方向を選ぶことができた。これが開発に対する満足度をあげたのである。

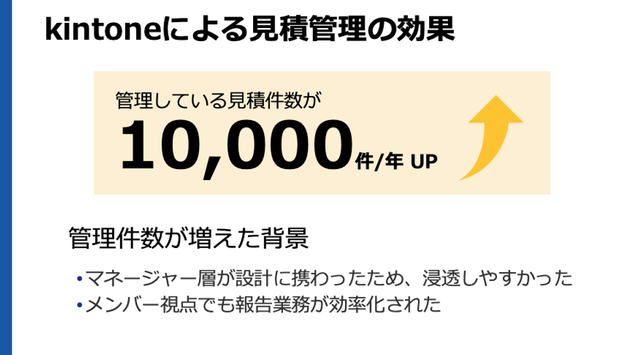

案件管理もできるツールが完成し、見積管理件数が年1万件も増加

kintoneによる見積管理システムは、見積を発行するだけではなく案件管理もできるものに仕上がっていた。開発に参加した営業マネージャー陣の要望で「部下に報告の際に使ってほしい表現」を入力画面に盛り込んでいたので、管理者は営業数字を管理しやすくなり、部下は報告業務が効率化された。営業は上司に「ちょっとこの案件について教えて」と呼ばれることが減り、ストレスも減ったという。これらのメリットからkintoneを前向きに使う営業が増えていき、最後には営業内でのkintone利用が義務化となった。この影響で、営業が管理する見積件数は年に10,000件も増えたという。

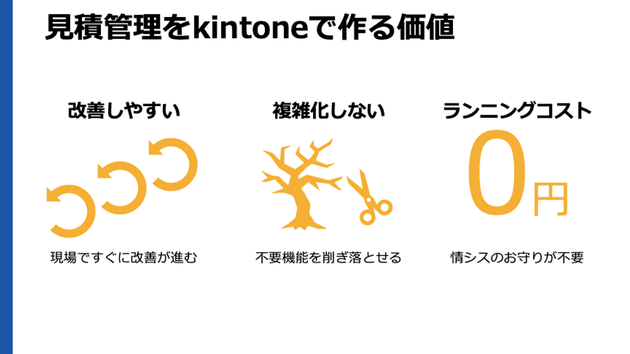

営業ツールのkintone化は情報システム部門にとっても価値があった。kintoneの標準機能をベースにして作っているので現場主導で改善できるし、不要機能を削ぎ落とせるからシステムの複雑化も防ぐことができる。アカウント料以外のランニングコストも0円だ。情報システム部門による「システムのお守り」が不要になった瞬間だった。

kintoneの全社導入で、業務改善意欲がある人に実現手段を提供

営業でkintoneの導入に成功すると芋づる式に営業事務へのkintone導入が決まり、全社での利用が始まった。2024年現在、kintoneアプリの開発人材は45名に増え、営業の表彰でkintoneによる業務改善事例がクローズアップされるまでにプレゼンスを上げている。かつて西脇氏が思い描いた「業務改善意欲がある人に実現手段を提供する」という理想が現実のものとなったのだ。

基幹システム周辺をkintoneで埋め、IT活用による成功者を増やす

ISSリアライズでは、2025年に基幹システムを刷新する。基幹システムにはERP(Enterprise Resource Planning)パッケージを採用。標準機能をそのまま使い、カスタマイズは極力避けるというコンセプトで導入開発を進めている。基幹システムでは実現できない会社独自の業務はkintoneが担う。基幹システムの周辺をkintoneで固めることで、社員がカスタマイズと改善を行えるようにするのだ。セッションの最後に西脇氏は、「Garoonとkintoneでできること増えたので、これからはITを武器として活用できる人をもっと増やしたい」と展望を語った。